ケーススタディー: PRDESIGN JAPAN様

PRDESIGN JAPAN

PRDESIGN JAPAN代表取締役

佐久間智之氏

自治体アドバイザーの佐久間さんに公務員の発信を学ぶ

「伝える」から「伝わる」へ“3つのS”が鍵

ノウハウ伝授し「頑張る広報を応援したい」

現在、東京都中野区や埼玉県北本市などの広報アドバイザーとして、公務員の広報力を上げるというところにフォーカスしています。

公務員時代のキャリアを生かして、住民の方にどう広報すればいいのか、全庁的に広報力を上げていくにはどうしたらいいのか、広報だけでなく業務改善につながるアドバイスを行っています。

「伝える」というよりも、相手の視点に立って情報が「伝わる」ことが大事なところです。今日午前中にアドバイザーを務める中野区で、そのことをお話したところでした。

子育て支援の担当の方が原稿を持ってこられたのですが、その担当課が伝えたい、知ってほしいという思いが強く一方通行のように感じました。「子育てをしている保護者の方々の目線で考える自治体情報とは何でしょうか」と投げかけながら原稿をブラッシュアップしていきました。「伝える」ではなく「伝わる」発信をしないと、住民サービス向上にはつながりません。

素材メーカーの旭硝子がAGCに社名変更した際の「なんだし、なんだし、AGC!」という、つい口ずさみたくなるようなテレビCMがありました。BtoB企業で一般の人にはなじみがないからこそ幅広くAGCという社名と、身近なところにAGCの素材が使われていることを伝えるということがゴールだとすれば、このCMはまず多くの人に共感してもらって興味を持ってもらうための「スタート」だと感じました。

企業の信頼や信用が上がるきっかけになるのが「共感」で、今求められているのはそういった「共感の広報」だと言われています。それは民間であれ自治体であれ同じです。SDGsにも掲げられている「誰一人取り残さない社会」を目指すところで言うと、自治体の広報に企業が学ぶべきヒントは多いと思います。

Twitterひとつとっても発信時間を適当に行うのではなくて、反応率の高い昼間を狙ってやってみるとか、質の高い情報発信や広報のためには、コミュニケーションをデザイン・設計してあげないと、より多くの方にリーチすることはできません。

また、今浴びるように情報がある中で、その中で自分たちが発信した情報が勝ち抜かなければいけないとすると、発信の質を高めなければいけません。しっかりとコミュニケーションを図るための設計は非常に重要だと思います。

ユニバーサルデザイン(UD)は性別や国籍、障害の有無などに関わらず、誰もが使いやすいようにデザインされた製品やサービスなどのことを指します。今そのユニバーサルという考え方は、書体のみならずいろんなシーンで必要になってきています。

行政では障害者差別解消法で「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が必要不可欠になっています。ジェンダーは当然そうですし、書体で言うと弱視の人や高齢者にとって読みやすいUDフォントが紙で読む広報紙だけでなく、Webフォントにも使われるようになってきました。

最近は視覚障害のある方への配慮も考えていかなければなりません。自分が好きな色だからピンク、黄色を使おうというのではナンセンスで、黄色でも見にくい方もいらっしゃるし、赤と緑色の識別が難しい方にも配慮して配色に気をつけるなど、UDの考え方はすごく大事だなと感じています。

ジェンダーというと、言葉の使い方が問題になってきますよね。例えば、今までは「市民カメラマン募集」と言っていたところを今は「市民フォトグラファー」と言い換えています。

ジェンダーやLGBTなど多様化が進む中で行政も企業の広報も幅広く多くの知ってもらうためには、ユニバーサル、ジェンダー、差別的なものについてしっかりケアしなければいけないと思います。

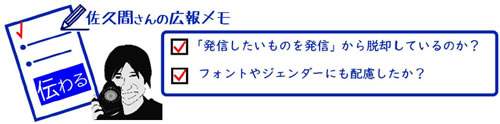

「問診票」は行政が伝えたいこと、住民が知りたいことを可視化させるツールです。曖昧なものを具現化し可視化することはすごく大事で、同時に自分の考えを他の人と共有できるので、間違いがあれば軌道修正しやすいというメリットがあります。

デザイン研修をするときや広報アドバイザーをしている自治体でも活用しています。実際に中野区でも担当職員に書いてもらっています。狙いをどこに定めているのかについてヒアリングをして「その対象者だったらこういう表現がいいですね」とアドバイスしています。

「問診票」は5W1Hが基本ですので、それがしっかり入っていればプレスリリースにも活用できると思います。ですが、この基本のところである5W1Hのどれかが欠けてしまう場合も結構多いのではないでしょうか。伝える一方になってしまって、あれもこれも盛り込もうとするのを抑えるためにも「問診票」が必要になるかもしれません。

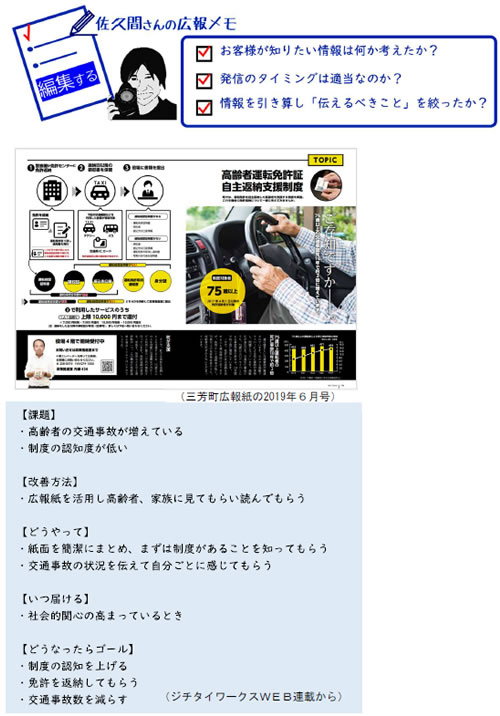

これも何でその企画をするのかということがすごく大事なのです。狙いはいくつかありますが「免許を返納してもらうこと」「高齢者の交通事故を減らすこと」が大きなゴールになります。ターゲットを高齢者だけに絞ればいいのかというと、そうではありません。高齢者本人が見て、行動変容につながるのはもちろんですが、家族が見て「うちの爺ちゃん75歳以上で最近運転荒いな」みたいな、そんな気づきにもなってほしいという想いが込められています。

この紙面はとことん文字量を減らした上で、ピクトグラムなどを使ってグラフィックで分かってもらう、文字が多ければ多いほど、とっつきにくくなるから逆に文字を減らしてあげて関心を惹起させるというのが、ビジュアル的な狙いですね。

ナッジ(※)としては色が黒と黄色を使っているので危険を察知させるものとなっています。左下に担当職員が登場していますが、これは人の存在は人の目を引き付ける力があると言われますよね。「ご存知ですか」という見出しもナッジ的で、知らない人に何だろうと思わせるような表現と言えます。

紙面的な工夫をもう少し説明すると、「ご存知ですか」という見出しの左に「75歳」という数字があり、ハンドルを握る手に自分を重ねてもらいながら右下の方に目線が落ちていくとグラフがあります。75歳以上の高齢者の事故が増えていることが分かるので、本人やその家族に注意を促すことができます。

そんなときに町が支援すると本文にもあり、何の支援かなと思って左上に目線を移すとピクトグラムで免許証返納の仕方が説明してあります。グラフィックをZ型に読んでいけば、条件を満たすと最大1万円の還付があることが最後に示されるという、そんな目の導線も意識した作りになっています。

このように説明してきましたが、実は基本的に作ったのは新卒で入ったばかりの後輩なのです。私は、ちょっと口を出して手を入れたくらいです(笑)。あえて紹介したのは私が作ったものではなく後輩が作ったものだからです。

公務員も民間も同じだと思いますが組織として仕事のノウハウが属人化するのはよくないと思います。公務員時代、特に大事にしていたのはマニュアルを作り、自分がいなくても回るような下地を作ることでした。

私が安心して町職員を辞めることができたのは、民間出向の1年間も含めて、テクニカルなところ、想いも全部引き継いでくれた後輩がいたからなのです。

ノウハウはマニュアルにしAdobeのInDesignで行っていた組版についても、基本的なフォーマットを何パターンか用意して、そこに文字を流し込んだらいいようにしました。文章の書き方とか一応レクチャーしましたが、あとは自分たちの色を出していけばいいと伝えました。後輩は一生懸命すてきな広報紙を作っていてうれしいですね。

私は人と人をつなげたいって思いがすごくあって、埼玉広報会議もそういう出会いの場をつくりたいと企画しました。

私の経験として広報担当になった時、全くつながりがなく苦労したんですよね。そのときに尊敬している福岡県福智町の方や近隣の自治体職員とつながり、広報紙のスケジュールや台割りの作り方などを学びました。自分から情報を取りにいかなければ、いいものは作れないと思い手当たり次第に情報をインプットしました。ただ、その作業は非効率的で苦労しました。ですので、広報紙のノウハウや情報が共有できれば広報担当の仕事が楽になると思ったのです。

講演でフォローできない部分は私が書いた本を読んでもらえれば、私の問題意識も含めてノウハウを共有していただけるのではないかと思います。

私はこれからの情報発信には“5つのS”がポイントになるといろんな場所でお話ししています。

“5つのS”とは、Search(検索)、Share(共有)、Story(物語)、Spread(拡散)、Sympathy(共感)です。企業広報にとっては特に「物語」「拡散」「共感」の3つが重要になってくると思います。消費者の購買意欲をそそるためには「共感」してもらわなきゃダメですよね。

最近、開発者のインタビューが多いですが、おそらく商品の裏側にあるその人の顔が見え消費者の「共感」を引き出そうとしているのではないでしょうか。あるハンバーガーチェーンに行くと、「北海道の何々さんが作ったレタスです」と食材の産地を紹介していますが、その人の顔が見えなくても「ストーリー」が見えてきます。

企業の発信に「共感」して「この商品いいよね」とか「これ買ってよかった」と好感を持つと人に教えたくなるので「拡散」「共有」につながっていきます。「ストーリー」を「共感」させて購買してもらい、「拡散」していく、この“3つのS”を戦略的に考えることが今、企業広報に求められていることではないかと考えます。

採用広報でも同じです。従業員の想いを伝え「ストーリー」で見せる。また、SNSの文章ひとつとっても「共感」を得るためにnoteなどのブログで商品の裏側を開発者が語っても面白いですね。ぜひ、“3つのS”を意識してもらって広報力アップを図っていただけたらと思います。

「公務員はやりがいのある仕事でしたが、今がとても面白いですね」と佐久間さん。広報アドバイザーも現在、6つの自治体で行っている(3月末現在)。「広報は楽しいということを日本中に広げていくのが私の使命」と語る。

※文章や画像の転載・転用はご遠慮ください。