ケーススタディー: バルミューダ様

バルミューダ

バルミューダマーケティング部 ブランドマーケティングチーム

マネージャー 秦泉寺里美氏

デジタル事業に本格参入、バルミューダの広報・PR

『バルミューダフォン』の話題沸騰、露出続く

「ユーザーに驚きと新しい体験を届けたい」

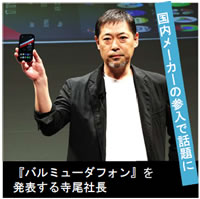

スマートフォン事業への参入については5月の決算説明会で発表したところ、日経をはじめ、キー局全局で紹介していただくなど多くの露出がありました。「おしゃれ家電」「高級家電」といわれる国内メーカーのバルミューダがどんなスマホを出すのだろうと興味を持ってもらえたのではないかと思います。

家電製品とのつながり、IoT(モノのインターネット)との連携があるのかといったものから、トーストが焼けるスマホなのかといった声までメディアの予想合戦となっていったことが印象的でした。

私たちは、これまでも家電でさまざまなジャンルに参入してきましたが「一家に1台」という家電と違い、スマホは「1人1台」なので誰もが“自分ゴト化”でき、注目度が全く違うものだということをあらためて認識しました。

5月から11月までの半年間でバルミューダに期待を寄せてくださるファンの方から批判的な方まで、それぞれが思うバルミューダのスマートフォンのイメージが出来上がっていて、その期待値に対して今回の『バルミューダフォン』が外れていたということ、そこに対する声が批判となって大きくなったというのが率直な感想です。

それまでのトースターは、早く手軽にパンが焼けるというところに価値があり、機能やスペックが重視されてきましたが、バルミューダは違います。手軽さや時短のためのスペックは搭載せず、ただパンがとてもおいしく焼けるトースターです。

バルミューダが届けたいのは「モノ」ではなく、このおいしさという「うれしい体験」なのです。この「うれしさ」をどうお伝えするかが、私たち広報の変わらぬミッションとなっています。発表会でメディアの方にトースターで焼いたパンを実際に食べてもらい、「すごくおいしいから皆さんも一度食べてほしい」と熱のこもった記事を書いていただきました。

スマホもまたスペックだけで語られてしまうと、バッテリー容量が少ないなど物足らない部分が多く出てくると思いますが、例えば、今私も使っている『バルミューダフォン』を持っていただいてもいいですか?すごく軽くて手によくなじみませんか?ここはスペック表に載ることがない部分です。

「4.9インチと画面が小さく充電が長持ちしない」と数値で見えるスペックのみで評価されてしまうことも多かったですね。ポジティブに考えると、バルミューダに全く興味がないわけではなくて、批判的な声が出るだけでも注目されていることの裏返しだと思っています。

トースターでも値段が高すぎると言われましたが、「高級家電」というカテゴリーをつくったように、このスマホに込めた使いやすさや使った時の気持ちよさなどの体験を伝えるのは、今後の私たちの取り組み次第だと感じています。

戦略的に5月から11月へと段階的に情報発信していくことと、11月にスマートフォンと旗艦店を同時に立ち上げることについてPRとしては露出の最大化に向けて手は尽くしたつもりです。それにしても露出量は私たちの想像を超えました。

11月だけでメディア露出は1400件に上りました。内訳はウェブが圧倒的に多く、オリジナル記事がさまざまな媒体に転載されました。テレビ・新聞も全国的に報道され、ある記者さんに「国内のスマホ発表でここまで大々的に注目されるのは珍しい」とお聞きしました。

ニュースを小出しにし、発表直前にはティザー画像を公開しました。ジワジワと明らかになる情報をもとに予想や口コミを拡散していただくことで、皆さんの期待値を高めていきました。

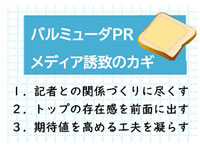

とにかく「マス」を狙いにいきました。注目度がこれまでの家電と違い高いのですが、テレビや新聞などマス媒体に対しても変わらず、事前の丁寧なコミュニケーションを心掛けました。

スマートフォンというデバイスだからといってガジェッターやモバイル好きな方だけで盛り上がっても仕方がありません。“自分ゴト化”ではなく“世の中ゴト化”にしながら、あのバルミューダがスマホを出しましたと全国津々浦々にお伝えし、普段使っているスマホについて新しい選択肢があるということを知っていただきたいと思いました。

毎日使うのに、あまり主体的にスマホを選ばないという方も多いのではないかと仮説を立て、バルミューダのスマホなら考えてみようかなと思っていただきたいと考えたのです。

当社に興味を持っていただける記者さんには、必ず私たちが何者なのかをご説明してブランドの理解をしていただきます。事前にリークなどはしないのですが、そういうブランドが何を提案するのかとご期待いただく形を取りました。

これだけ注目をいただけたのは、上場した翌年にスマホに参入するという当社のビジネスに対する興味を持ってもらえた点も大きかったと思います。

今回に限らず、製品を発表する際の寺尾のプレゼンでは常に製品の説明の前に「バルミューダとは」について語ります。これは、何度も説明し私たちが体験のためにものづくりをしているということを知っていただくためのものです。

プレゼン後には質疑応答の時間を設け、質問にはすべて社長の寺尾から回答させていただきました。質疑応答の中で、製品のご質問もあれば、事業に関することも多くいただきました。

お客様が『バルミューダフォン』を手に取られご覧になる場合、その世界観やデザインを感じていただける場所として、旗艦店という存在は大きいと考えています。壁にはヴィンテージのレンガを埋め込むなどバルミューダブランドの世界観を体現しています。

ネットでお買い物もいいのですが、美術館で作品を見る時のような上質な時間の中で納得してご購入していただき「いい買い物をしたな」という体験をご提供できたらと思っています。

私たちが考えるテクノロジーはハイテクノロジーではなく、体験に必要なテクノロジーのことで、家電もスマホも道具だと考えています。人が使う道具のあるべき姿を考え、使いやすさと使った時の心地よさやうれしさにこだわった開発をしています。生活家電で培ったノウハウを、テクノロジーブランドでもしっかりアピールしていきたいと思います。

いい体験は印象に残りますよね。ウェブサイトにも書きましたが、寺尾が幼少期に食べたチーズトーストがおいしすぎて、それを再現したくて搭載したのがチーズトーストモードでした。とても強いインパクトのものは自分の中に残り、それがクリエイティブにつながっていくんだと思います。

デスクライト『BALMUDA The Light』は子どもたちのクリエイティビティを後押しするために生まれました。クリエイティビティが自分を変え世の中を変えることができるという可能性を信じていただきたいという想いを込めました。

美術館のような1階とラウンジのような2階、美しくて落ち着く空間。そういった空間でクラシックな体験をしていただけるのではないかと思います。

少しの工夫で字が楽しく書ける経験をデスクライトの光の下でできたらと、個人的に注目している作家の方に講師をお願いしました。

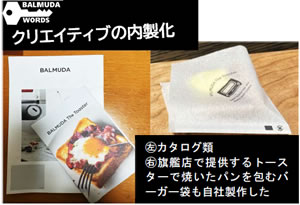

体験を伝えるのは難しいことですが、それを実行していくということについて、社として1本の背骨のようなものが通っています。ウェブサイトも当社は内製で、コミュニケーションチームがお客様に届けたいメッセージについて言語化し、私たちブランドマーケティングチームがそれをお客様にお伝えします。製品開発でまず決めることは、製品のコアバリューで、これがイコール体験価値になります。

例えばスピーカー『BALMUDA The Speaker』ですと、いい音が出るスピーカーではなくて、音楽の感動を届けるということがコアバリューです。音楽に合わせて光の濃淡が変えられ、自分の好きな曲をかければライブのような臨場感をつくり出すことができます。

コアバリューはプロダクトのデザイナーが決め、これをもとにコミュニケーションチームが言葉を紡いでいき、この言語化されたものからPRがキャッチーな言葉を取り出し、「お届けしたい音楽の輝きとは」をストーリーとともに紐解いていく感じで、当社ではブランドづくりを全社的に行っています。

これも体験重視ということですね。かわいいトースターが欲しいのではなくて、おいしいパンが食べたいというところに焦点を当て、売り場でおいしそうなパンの画像を見た時、それを可能にする道具がこのトースターだと分かるようにしています。戦略的に、おいしいパンを見たらバルミューダを思い出してほしいという狙いがあります。

KPIとして露出件数を毎年記録してはいますが、バルミューダ自体が数字に縛られないということもあって露出件数にはこだわっていません。露出量が多いからいいわけではなく、そのうちの何件が、ブランド価値向上に対して深い刺さり方をしたのかということの方が重要だとみています。

上場してからは、経済メディアでの露出内容も重要なポイントとなります。株価もありますが、デザインだけでなく経営面でもバルミューダに興味持っていただく方が増えました。自分たちらしい、いわゆる芸術経営ができているのか、ということについて寺尾のインタビューを通して伝わりやすくなっているのかなど、細心の注意を払っています。

本当にそうだと思いますね。そのためには直接メディアと顔が分かる関係を築かないとうまくいきません。この記者ならこの話をしようと、メディアに合わせたアプローチが必要です。

現在のスマホは機能が多すぎて使いにくいという声も多く、このままでいいのか、社会全体で考えるきっかけになればと思いました。“世の中ゴト”にしたいのでウェブだけに露出しても意味がなかったのです。ウェブでバズっているからテレビでも紹介するというようになってほしくなくて、「メディアの皆さんでニュースをつくってほしい」とお願いしました。ですので、普段からメディア誘致も自分たちで行っています。顔を見ながら話せる関係性を大切にしたいですね。

記者さんとお話していると、自分が取ってきたネタであることが彼らにとって何よりもモチベーションになっているのだと感じます。

「日本から、もしかしたらすごいスマホメーカーが生まれる、そんなタイミングかもしれませんよ」と記者さんを少し煽りすぎたかもしれません(笑)。結果的にスマホの評判は残念ながらあまりよくないものでしたが、全国紙の記者さんに「煽りすぎたでしょうか?がっかりしましたか?」とお聞きすると、皆さん「勢いがあっていいんじゃないか」「バルミューダの意気込みを感じた」と肯定的にとらえてくださってホッとしました。

家電だと売り上げの話題などが目立ちますが、製品力で驚いていただけるようなニュースが少ない中で、きっと何か面白い提案をしてくれる会社としてメディアの方々にもご期待いただいているのを感じます。

投げ入れはしていませんが、全国紙は全紙つながりがあるので、直接記者さんに電話するなどこまめに情報共有をしています。全国紙になると個別取材が難しくなるので、そこは寺尾を上手く使ってトップインタビューをお願いすることもあります。

寺尾の経営者としての側面はA紙、文化・カルチャー的な面はB紙のように、読者層を考えながらどのタイミングでどの全国紙に出したらいいのか、記者さんとコミュニケーションを図っています。

寺尾は元ミュージシャンということもあり、バルミューダというバンドがどんな音を奏でたらお客様が喜ぶのかということが大事だと言っています。新ブランドの「BALMUDA Technologies」が、どんな新しい体験を皆さんにお届けできるかまでの認知がされていません。これまでのバルミューダと同様に、うれしい体験を届けるブランドであることをPRしていきたいですね。

PRで重要視しているのはブランド好感度です。バルミューダと聞くと、少し心の温度が上がるような特別なブランドだと感じていただけるように、製品に負けないよう広報活動にも引き続き取り組んでいきたいと思います。

広告会社を経て2017年にバルミューダに入社し、一貫してPRを担当している秦泉寺さん。現在、マーケティング部ブランドマーケティングチームのマネージャーを務める。「チームは私を入れて3人で、PR・広報、SNSやウェブサイト、ニュースメールなどデジタルマーケティング施策を行っています」と言う。会員制メルマガのニュースメールは自動配信ではなく、シーズンに合わせ製品をお勧めするなど、「その時々の情報をお客様に寄り添いながら配信しています」と話す。

※文章や画像の転載・転用はご遠慮ください。