ケーススタディー: ドワンゴ様

株式会社ドワンゴ

niconico事業本部メディア&コミュニケーション部

ニュースコンテンツ担当部長

高橋薫氏

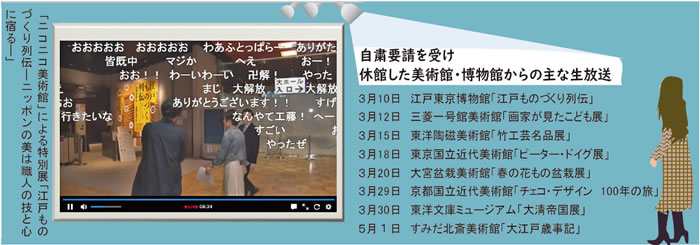

ドワンゴ「ニコニコ美術館」の無観客配信

休館中の美術館・博物館から生放送

圧倒的な情報量で新たな“体験”提供

休館を決めた美術館・博物館では、展示は維持されていながらも、お客様に見ていただく機会がないという状況となっていました。とはいえ、オンライン上でなら安心して展示を楽しめるのではないかと考え企画しました。

以前より「ニコニコ美術館」では全国の展覧会を「ニコニコ生放送」で中継させていただいており、その時に大変お世話になった方々に対し、力になりたいという思いもこの企画を始めるきっかけとなっています。問い合わせにつきましては、80件ほどいただきました。

東京交響楽団の理事でもある弊社社長の夏野(剛氏)から「無観客公演を検討しているのでニコニコでの配信はどうだろうか」という話を持ち掛けられたのが最初のきっかけになります。Twitterで大きな話題を生んだこともあり、クラッシックに慣れ親しんだ方にも、そうでない方にも多数視聴いただき、コメントも盛況でした。

基本的には「ニコニコ美術館」全体の運営をプロデュースしていますが、コロナ禍にあって、数多くの美術館から問い合わせをいただき、少しでも多くご依頼にお応えしたいということで、私自身ディレクターを担当したものもあります。

「ニコニコ美術館」での展覧会の紹介では、番組内に「複数の軸」が入るように心がけています。視聴者に思わぬ気づきを持ってもらいたいからです。例えば、京都市京セラ美術館から開館記念展を配信した際は、その時期の江戸との対比を念頭に置いて、京都の美術を彩った名品を紹介しました。

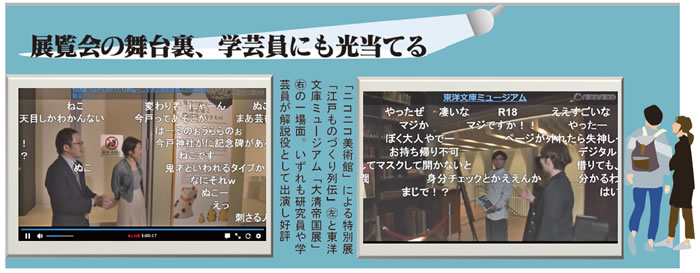

通常の映像媒体の演出と違って、出演者を映す箇所を極力少なくしています。あくまで展覧会と作品が主役だからです。これが結果的に出演者の「撮影される」意識や負担を軽くしていて、結果、最初は緊張していたとしても、10分もすると自然な言葉での応酬が行われるようになってきます。 ここに視聴者のコメントが重なることで、「スリリングな進行」が生まれてくるのだと思います。

こうして生まれた場には複数の他者の視点というレイヤーが重なり合います。それが(視覚・聴覚に)圧倒的な情報量を与えることで、リアルの鑑賞とはまた違った「体験」が生まれます。この情報量を常に意識して制作しています。

「ニコニコ美術館」に触れた人々は浴びた情報を処理しようと現地に足を運び、そして現地では身体からもたらされる情報がさらに積み重なっていきます。この相互作用が鑑賞者の体験をより豊かなものにしているのではないでしょうか。

自粛期間中は外出が難しい状況でしたので、オンラインを通して展覧会の内部をご覧いただけること、またコメントでコミュニケーションできるということで非常に好評でした。これまで『ニコニコ動画』に馴染みがなかった方を中心に視聴者数も増えました。博物館や美術館側とお客様をうまく結びつけられたのではと感じています。

2017年 に「テクノ法要」❺を生放送して以来、ニコニコ超会議のたびに仏教企画を実施してきました。今回、コロナ禍で超会議のリアル開催が中止になり、オンライン企画に方向転換した際に「国難→鎮護国家→大仏さま」という連想から東大寺さんに大仏さまの中継を提案して実現しました。ちなみに、「リモート参拝」という言葉は視聴者の方のコメントから生まれたものです。

❺―福井市の照恩寺で行われる法要と“テクノ音楽”を融合させたイベント「テクノ法要」を2017年10月25日に生中継。元DJという異色の経歴を持つ住職が、仏像にプロジェクションマッピングを施し、テクノ音楽をバックにテクノボイスにアレンジされた読経を行った。ニコニコ超会議では2018年と2019年、ニコニコネット超会議では2020年に実施。

東洋文庫ミュージアムからの中継❻です。もちろん名前は知っていたものの、おそらくコロナ禍と「ニコニコ美術館」がなければ、訪れなかったであろう場所でした。しかし、自分の好きがつまった場所であったことを知り感動するとともに、不明を恥じました。地味な配信かもしれませんが、東洋文庫ミュージアムの蓄積された知と研究の場を多くの視聴者に知ってもらえたことがとても嬉しかったですね。「休館中」シリーズでも屈指の面白さになっています。

SNSなどの発達で伝わりやすく、ひと目で分からせる重要度がより強く叫ばれます。しかし「ニコニコ美術館」では逆のアプローチを取っていて、前述の通り、それが人々に行動を促しているのではないかと考えています。文量などの量的制約が少ないこともデジタルの利点です。受け手を信じ、この利点をあらためて活用していくのも成熟し始めたネットでのPRの一つの方法ではないかと思います。

感染症対策を取りながら、再開に漕ぎつけた美術館・博物館だが、これまでのような大規模集客が見込めないなか、文化施設の発信はどうなっていくのだろうか。「美術館・博物館、寺社のような『場』は苦しい時期が続くと思います」と高橋さん。しかし、コロナ禍にあって「このような『場』の希少度や強度は、むしろ増していくのでは」とも指摘する。高橋さんは「ニコニコ美術館」が「そうした『場』の継続の一助になったり、お役に立てたらと考えています」と話す。

※文章や画像の転載・転用はご遠慮ください。