ケーススタディー: 吉野家様

吉野家

企画本部 広報課長

寺澤裕士氏

平成から令和へ、2019年を吉野家とともに振り返る

創業120周年「ファンにも家族層にもPR」

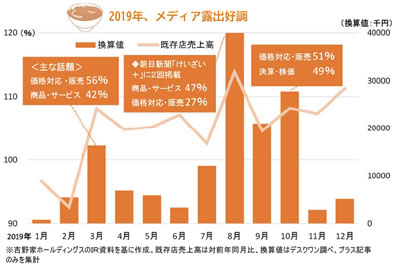

新商品や増税後の価格対応で露出拡大

広報に配属されたのが2018年9月でした。広報の1年間はあっという間ですね。これまでの吉野家の広報は「守りの広報」が中心で、積極的にメディアに露出するということは少なかったかもしれません。マーケティングのプロである伊東(正明常務)が2018年に弊社に来てから、PRにも力を入れ始めました。それが成果となって出てきたのが2019年でした。

吉野家には自分たちのやってきたことに誇りやこだわりを持つあまり、「分かる人には分かるだろう」という、職人文化というかアイデンティティが根強くあります。SNSなどで個人が発信する現代は、開かれた時代です。いい取り組みやこだわりをもっと発信していこうと「攻めの広報」に転換し、創業120周年に当たる19年は、吉野家にとって絶好のPRの機会でもありました。

私は広報に来て、プレスリリースの数を増やすことはもとより、リリースの質を高めていこうと、リリース配信代行サービスを使わずに、名刺交換した記者さんに直接メールでお送りしています。些細な試みですが、いま少しずつ、その効果が出てきたような感じがしています。

発表会については、冬の定番『牛すき鍋膳』は台風の影響で中止しましたが、『超特盛』『ライザップ牛サラダ』『牛皿麦とろ御膳』『特撰 すきやき重』『月見牛とじ御膳』『ポケ盛』で行いました。PR会社さんに入っていただいた新商品ももちろんありますが、『超特盛』『特撰 すきやき重』は自分たちでリリースをまき、発表会を仕切りました。

そうなんですよ。3月に京橋店で行った『超特盛』の発表会でも、あんなにテレビが来るとは思わなくて、てんやわんやでした。報道対応として5人ほどで向かったのですが、蓋を開けてみれば、キー局がずらりと来ました。私たち広報もこれを機にのっていけましたね。自分たちだけでも、これだけ露出していけるのだとPRに手ごたえを感じました。

発表が8月13日、発売が14日と、販売のタイミングを狙ったのが功を奏しましたね。お盆の時期なので他社の動きがないだろう、帰省などでファミリーの財布のひもが緩むのではという目算もありました。

すでにお話ししたように、『超特盛』『特撰 すきやき重』ともにメディア向けの発表会を行いました。これは「CASレポート」でも書いてもらいましたが、まずウェブで盛り上がり、その後にテレビや新聞で取りあげていただくといったように、露出の山を2つ想定しながらSNSでの話題づくりに力を入れました。

『特撰 すきやき重』は、味と品質にこだわってサーロインを使ったということが受け入れられました。吉野家らしさをどう出すのかが悩みどころでしたが、焼くのではなく牛丼のたれでさっと煮上げて、特製のたれで味付けすることで「らしさ」が出せたのではないかと思います。

ただ、日ごろのオペレーションとはかなり違うため、お客様には提供するまで時間がかかってしまい、ご迷惑をおかけしてしまいました。これは今後の改善点です。

休む暇がないくらいでした。19年は創業120周年というアニバーサルイヤーだったことが大きいですね。

マーケティングを統括する伊東が19年度の戦略として打ち立てたのが「CORE&MORE」です。「CORE」というのは吉野家のファン層のロイヤリティーを高めていくこと、すなわち牛丼や牛肉関連商品を通じた地盤固めに19年は最も注力しました。「MORE」は新たな客層を広げていく成長戦略のことで、5月に発売した『ライザップ牛サラダ』が象徴的な商品になるでしょうか。

「牛丼を食べたいけどボディメイクも気になる」というお客様の両方のニーズを満たし、「牛丼」の要素もありながら、「高たんぱく質、低糖質」を叶えたライザップさん公認のメニューです。

糖質制限されている方やボディメイクされている方がお手軽な価格(本体価格500円)で吉野家の牛肉を食べられ、そもそも丼が高カロリーであるというイメージを払拭したことが、この商品が受けた理由だと思います。これまで吉野家をご利用いただいていなかったお客様と吉野家との接点を作ってくれたのがこの『ライザップ牛サラダ』でした。

多くの媒体でインタビュー記事が掲載されるなど、19年に入って伊東への注目度が高まっていることを感じました。状況に応じて手が打てるように、先に先にと、商品スケジュールはかなり綿密に組んで、広報もそれに合わせて動いています。

「V字」ほど傾きのある「V」ではなく、私たちも満足しているわけではありません。20年以降も増収増益を続け、さまざまなステークホルダーの皆様に応えていきたいと思っています。

叩かれるのを覚悟でメディアの取材に臨んでいたことを思い出します。そこは、正直に丁寧にご説明する以外にありませんでした。吉野家としては牛丼の価値はテイクアウトも店内も変わらない、変わるのは税率なので、そこをしっかりご理解いただけるように広報するというスタンスでした。

税込み価格を統一すれば本体価格が2つになり、同じ商品なのに価格が異なる「一物二価」みたいなことになってしまわないかと考えました。すでに3月の時点でメニューなどで税抜き価格として本体価格を明記し、お客様に価格表示で混乱のないよう準備を進めてきました。結果オーライで、増税後の客数にそれほど影響はなく、ほっとしました。

10月1日から15日まで「牛丼・牛皿全品10%オフキャンペーン!」を行い、11月28日から12月11日まで「テイクアウト牛丼・牛皿10%オフキャンペーン!」を展開しました。キャンペーンのタイミングもよく、「テイクアウト」では、特に女性のお客様にご利用いただきました。これは、「CORE&MORE」の「MORE」の部分にもつながります。客層を広げるキャンペーンはこれからも定期的に打っていきたいと考えています。

「幼稚園」を発行されている小学館さんには大変ご尽力いただきました。吉野家のこだわりと、小学館さんの付録へのこだわりが“意気投合”し、実現したのが今回のコラボです。私も作ってみましたが、「お玉」もそうですが、玉ねぎをはめ込んだ牛肉の塊を再現したところなどは紙とは思えないくらい質が高くて驚きました。

牛丼を出すからには、その他の部分も大事にしていかないと牛丼が安っぽく見えてしまいます。牛丼の価値を下げてはいけない。これは強く思っていますね。価格以上の価値を感じていただけるよう、これからもいろんなところにこだわっていきます。

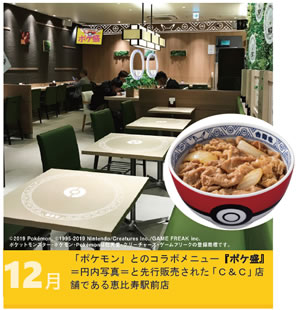

また、『ポケ盛』は12月14日に恵比寿駅前店でメディア先行体験会を行いました。体験会にはインスタグラムで人気のユーザーさんも十数名お招きしました。

炎上については紙一重ですね。『超特盛』『ライザップ』『特撰すきやき重』は、お客様のインサイトからの商品になります。この点も「CASレポート」で触れていただきましたね。

『超特盛』の陰に隠れてしまいがちですが、『小盛』が名脇役でして「『並盛』だと量が多い」「朝に食べたい」といった声が多く寄せられていました。こうしたお客様の声をうまく汲み取った商品であることがお客様の安心感につながり、受け入れやすかったのではないでしょうか。

このところ新しい施策として強化しているのが、吉野家の社内では「C&C」と呼んでいる新型店舗の導入です。これはまだメディアやお客様には、どんなお店なのかうまく説明ができておらず、広報としては課題の一つになっています。

「C&C」店舗は19年末時点で都内に4店舗あります。吉野家といえば馬蹄形カウンターですが、「C&C」では、ゆったりとお食事をしていただこうと、基本的にはテーブル、ソファー席で内装もカフェ風となっています。

ターゲットはファミリーや女性、若年層で、既存の店舗を年間100店ずつ「C&C」に切り替えて、5年間で約500店舗に拡大していく予定です。「C&C」では改装の前後で女性のお客様が増えています。うれしいことに、男性客が減ってはいないんですよ。

「CORE&MORE」ですので、「CORE」なお客様のロイヤリティーを高めながら、「MORE」の新しいお客様をどう獲得していくのか、いつもバランスを取りながら展開していくことが大切です。この点は来年以降の戦略のキモとなってくるだろうと思います。

『ポケ盛』では、お子様をはじめファミリ―が多く来店されると思いました。「C&C」という新しい取り組みを知っていただけるいい機会でもあり、「C&C」店舗である恵比寿駅前店でメディア先行体験会に加え、先行販売を行いました。

馬蹄形は馬蹄形で残していきますが、少しずつ時代に合わせて変えています。テーブルをジグザグにずらして配置し、食事中に他のお客様との距離や視線を気にする女性に配慮したつくりのカウンターも登場しています。都内では秋葉原店や浜松町店などのカウンターがこうしたタイプです。

20年もおいしい牛丼を軸に展開してまいります。PR戦略も牛丼や牛肉にかける私たちの思いやこだわり、職人的なところはしっかりとアピールしていこうと思っています。

「C&C」店舗では、コーヒーサーバーを設置するなどセルフサービスを一部導入していますが、これはサービスのカタチを変えただけで、省力化やコストダウンで語られてしまうのは不本意です。調理して盛り付けるのは人です。吉野家にとって、お客様とのタッチポイントはあくまでも人なんです。ここは変えるつもりはありません。「C&C」についても、今後しっかりと訴求していきたいと考えています。

インタビュー中、頻繁に登場した伊東常務は、マーケティングの専門家を多く輩出するP&Gの元バイスプレジデント。寺澤さんは「トップの河村(泰貴社長)はもちろん、マーケティング責任者の伊東の思いを代弁するのが広報の使命」と言い切る。「メディアの向こうに、さまざまなステークホルダーさんがいらっしゃいます。すべてのホルダーさんが記事をご覧になった際、ご納得し喜んでいただけるように、バランスのとれた発信を常に心掛けています」と話す。

※文章や画像の転載・転用はご遠慮ください。