ケーススタディー: サッポロビール様

サッポロビール 経営戦略部

サッポロビール 経営戦略部ビール文化広報室 室長

ヱビスビール記念館 館長

大登貴子氏

ヱビスビール記念館のコミュニケーション

単独商品のブランド冠したエンタメ施設

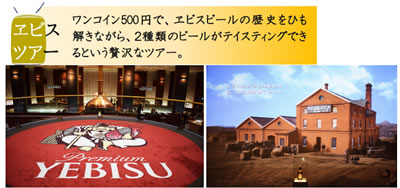

歴史とおいしさ体感できるツアー人気

日本のビールの歴史は約150年と言われています。昨今若者のビール離れが取り沙汰されて、消費量の減少が続いていますが、現在、お酒の中で最も飲まれているのはビール類です。ビールが担っている一時代を後世に残し、日本のビール文化の発信を役割としているのが、ビール文化広報室です。

ビール文化広報室には、ヱビスビール記念館などの全国のPR施設の統括、「日本ビール検定(びあけん)」の運営、そして社史編纂と大きく3つのミッションがあります。企業広報の範疇から離れて、ビール文化という枠組みの中で発信していくため、2014年に広報室から分科したという経緯があります。

記念館のコンセプトは「ヱビスのすべてがここにある」です。『ヱビスビール』生誕120周年を記念してヱビス発祥の地に2010年オープンしました。1889年に、現在の恵比寿ガーデンプレイスの一角にビールの醸造場が完成し、ここからヱビスの歴史が始まりました。まだ何もない野原に醸造場がつくられ、工場が増設され貨物線が引き込まれて街ができました。その街の名前はここで製造されていた『恵比寿ビール』から命名されました。

その後、1世紀にわたってビール造りをしてきた恵比寿工場ですが、ビール需要の増大に応じるための増設には限界があり、物流事情や環境面を配慮して、1988年に閉鎖されました。

恵比寿工場のメモリアルとして1994年に開設したのが、現在の記念館の前身に当たる「恵比寿麦酒記念館」でした。工場や恵比寿という場所の歴史を伝える旧記念館をリニューアルし、『ヱビスビール』にフォーカスしたのが現在の記念館になります。旧記念館とは異なり、『ヱビスビール』だけの空間にして、『黒ラベル』や他のブランドを置かないという方針を現在に至るまで貫いています。

そうなんです。記念館リニューアルのプロジェクトが、ちょうど私のいた広報室の中にあり、私もそのプロジェクトの一員として、新しい記念館の目玉として、館内ガイドツアーを企画しました。

日本のビールは、「ピルスナー」タイプが主流となる黄金色のビールがほとんどで、ヱビスもそうだったのですが、2003年に『ヱビス<黒>』を発売して以来、厳選されたクリスタル麦芽を使用した『琥珀ヱビス』、熟成期間を約2倍長くした限定発売の『ヱビス超長期熟成』など、色々なヱビスが楽しめるようになりました。そこで、タイプが違うヱビスを飲み比べできる「テイスティングサロン」を設けました。

㊧恵比寿様の奥には銅の仕込み釜 ㊨館内に入れば約130年前にタイムスリップ。創業当時の映像が流れる。「白黒写真に彩色加工しました。私もこれまで白黒でしか見たことがなく、カラーとなり当時の人間や遠くに山もよく見え、感動しました」(大登さん)。

旧記念館は自由見学のみで、展示一つ一つには意味があるのですが、その展示と展示の間のつながりが見えてきません。どのように今につながっているのか、それを埋めるのは語りしかありません。約40分間で500円の有料ツアーはこうして生まれました。

『ヱビスビール』を体現するブランドコミュニケーターが、山あり谷ありのドラマチックなヱビス129年の歴史を20分でご案内する前半、後半は「コミュニケーションステージ」で2種類の『ヱビスビール』を飲み比べできます。リピーターとなるお客様も多く、ご好評をいただいています。

「コミュニケーションステージ」はツアーにご参加いただいた方だけの特別な「ステージ」です。コミュニケーターから、おいしいビールの飲み方をマスターし、ヱビスを堪能していただきたいという思いが込められています。館内の空間は何のためのものか分かるようにネーミングしました。ヱビスの歴史を資料や映像でしっかりと見ることができるスペースは「ヱビスギャラリー」と呼んでいます。

また、ツアーに参加しなくても楽しめる「テイスティングサロン」は、「サロン」にいる感覚で、ゆったりと寛ぎながらヱビスを思う存分テイスティングできる場となっています。

『ヱビスビール』が誕生した場面を感動的に語るコミュニケーターもいれば、「コミュニケーションステージ」で盛り上げるコミュニケーターもいます。コミュニケーターの個性だったり理解度だったり、どこが面白いと考えるかだったり、その人の感度でまったく違う語りになるのが面白いですね。

現在15人のコミュニケーターがいるので、シナリオも15通りあります。私も長い間、ブランドコミュニケーターの育成に携わっていますが、それぞれ得意なところを伸ばすようにしています。

インバウンドのお客様は入館者数の2〜3割くらいでしょうか。私たちが力を入れているのはやはりコミュニケーションの部分で、ヱビスを通して日本文化を伝えるというのがメインになっています。音声ガイド端末などではなく、ダイレクトコミュニケーションにこだわっています。

これが大変でして……英語、韓国語だけでなく、日本語もできるバイリンガルでないといけません。採用から始まり、そして現場のコミュニケーターと議論しながら英語、韓国語のシナリオづくりに2年かかりました。そもそも恵比寿様の説明が難しいんです。外国の方は、恵比寿様を社長やCMのキャラクターだと思うみたいです。ですから、恵比寿様が神様であることから説明を始めます。「日本には八百万の神がいて、七福神という7人の神様の仲間がいます。中でも商売繁盛のご利益をもたらすのが恵比寿様です」といった具合ですね。『ヱビスビール』にたどり着くまでどうしても長くなってしまいます。

外国人のお客様に大変好評である「三度注ぎ」でも十分に時間を取っています。おいしい飲み方として提唱している「三度注ぎ」の実演はコミュニケーターがやってみせるだけでなく、外国人のお客様もステージに上げて一緒に行っています。したがって外国語によるツアーは日本語よりも長い50分間という設定になっています。

当たり前かもしれませんが、「守るべきもの」と「変えていくもの」の線引きを、しっかりと見極めていかなければいけないと思います。さらにその線引きを全社員が熟知している必要があります。そうでなければブランドの方向性にブレが生じてしまいます。

ヱビスブランドでは、一貫して恵比寿様のロゴ、商標のローマ字はYから始まる「YEBISU」です。このようなベーシックな伝統を守りながら、常にチャレンジしているのがヱビスブランドなのです。発売から10年後の1900年のパリ万博では金賞を受賞し、日本最初のビアホールである「恵比寿ビヤホール」を開設するなど、先駆者として歴史に名を残しました。

私は1996年から一貫して広報畑で、広報という組織の変遷も随分見てきました。広報の仕事は、世の中の新しいことをいち早くキャッチして、会社の中に植え付けていくのも重要な役目だと思っています。CSRがまさにそうで、社会貢献という考え方を社内に定着させ、広報から分離して独立した部署になりました。

SNSをはじめ自社発信も多くなりました。この自社発信というのが難しい。宣伝なのか広報なのか、解釈はその会社によって違うのではないでしょうか。新聞をはじめメディアに対する信頼度が依然として高いというのは、消費者の方々が情報を扱うプロの目を公平であると感じているからだと思います。広報がメディアに情報提供するに当たり、社会性があるのか、切り口に新しさはあるのか、社内のどの人間に語らせたらより伝わるのか。最近の広報では、そういったコーディネート力がややもすると軽視されがちだと見受けられます。

あくまでも広報は「まな板の鯉」。いくら情報を提供しても取りあげてもらえるか、取りあげられたにせよ、どのように「料理」するのかは各メディア次第です。

広報ができることは、「料理」されるための知識武装です。それには社内のファクトを抑え、人間、商品、制度など会社内のありとあらゆるものをキャッチしようという姿勢が大切です。

私もかつて広報のメンバーと、変わった趣味を持つ社員リストを作成していました(笑)。すごくおしゃれな女性はファッション誌の1週間のコーディネート企画にうってつけだとか、海外赴任を何度も経験している社員には週刊誌で海外体験談を語ってもらう、などとイメージしていました。メディアから依頼をいただいた時に、すぐに新しい切り口を提供できたらと考えていました。何かと何かを結びつけて、こちらの想像を超えた取材が始まっていく、そんな先輩広報の技を目の当たりにしながら「まるで手品のよう」と、ワクワクしていた企業広報の現場が懐かしいですね。

「日本ビール検定(びあけん)」を主催する日本ビール文化研究会の理事・事務局長も務める大登さん。びあけんは2012年から始まり今年で8回目。試験は年1回行われ、試験区分は1~3級に分かれている。「ビールのおいしい飲み方や原料、製造工程といった情報を検定という形で提供しています。エンタメの要素もあり、ビールを知れば知るほどビールがおいしくなること、うけ合いです」と話す。

※文章や画像の転載・転用はご遠慮ください。