�P�[�X�X�^�f�B�[�F�@�����x�m��w �o�c�w�� ���� �R���l�@�i2018�N4�����f�ځj

�����͂�摜�̓]�ځE�]�p�͂��������������B

�����x�m��w�@�o�c�w���@����

�����x�m��w�@�o�c�w���@����

�R��厁

��PROFILE�E�E�E�L����Ђ̃}�[�P�e�B���O����ɂ����āA�L���v��A�̔����i�v��A�u�����h�J���A���i�J���ȂǂɌg������B���̓}�[�P�e�B���O�_�A�n�����J���i�v�����j���O�A���ƃ��f���J���j�A�R���e���c�r�W�l�X�_�B

�@�u�����h�E�ڋq���l����ɂȂ���v

���������ŁA�ʏ탌�x����������ҍs�����w�E����Ă��܂��B�u���i���g���l�v�u���̎�M�ҁv�Ƃ����]���̌����Ƃ͈قȂ�A�V�����ڋq���������オ���Ă����̂ł��B

����邾���łȂ��A���i��ʂ��ĉ�����\�������蔭�M�����肷��ڋq�ɑ��āA��Ƃ̓R�~���j�P�[�V�����̂�������������K�v������̂ł͂Ƃ������ӎ��̂��Ƃŏ������̂��w����������Ёx❶�ł��B�{���ł́A�������u�����v���邽�߂̌ڋq�s�����u��������v�u�����o�ρv�Ƃ����T�O���g���ĕ��͂��Ă��܂��B

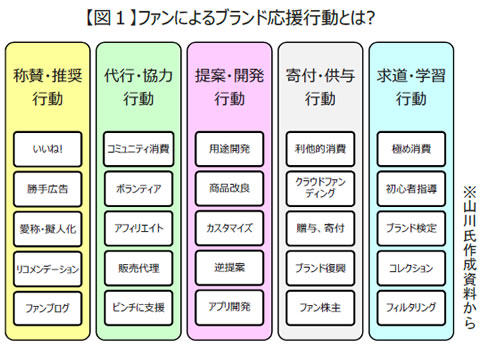

�u�����h���ڍs�����y�}�P�z�̂悤�ɂT�ɕ��ނ��܂����B

�u�̎^�E�����v�́A�����K�V������́u���������P�l�̋q��25�l�̋q��A��ė���v�Ƃ������t�ɂ���悤�ɁA�t�@���������I�ɍL�����Ă��ꂽ��A�u���O����������A�c�Ɗ����������肷��s�����w���܂��B

�{���̒��ŁA�t�@���ɂ��r�l�`�o�ւ̉������b�Z�[�W�L���ɂ��Ď�肠���܂����B�؍��ł́A�D���ȃA�C�h���̒a�����⌋���L�O�ɁA�w�\��|�X�^�[��T�C�l�[�W�f�o������t�@�����₦���A���݂ł͂�������t�@�����̍L��❷�Ƃ��Ē蒅���Ă��܂��B����T�C�g��ʂ�������L���ȂǁA�L���̎�̂���Ƒ��ł͂Ȃ��A�t�@�����ɃV�t�g������_���܂��w�E�������Ǝv���܂��B

���ɁA�{�錧���s�̍x�O�ɂ���u��w�̓X�@�������v�Ƃ����X�[�p�[�̎�����Љ�܂��傤�B�P������5000�̂��͂��邨�X�Ƃ��Ă��L���ŁA��A�̎�w�����݃K�C�h���ďo�邱�Ƃł��m���Ă��܂��B���������D���Ȃ��X��u�����h�̂��߂Ȃ�Ǝ����I�ɋ��͂��A�J�͂�ɂ��܂Ȃ��Ƃ����̂��u��s�E���́v�ł��B

�u��āE�J���v�́A���i���ƍs���ɑ��Čڋq����t��Ă��s���Ƃ������̂ŁA�V�p�r������u���[�U�[�C�m�x�[�V�����v������ɓ�����܂��B

�l�C�A�j���u�^�C�K�[���o�j�[�v�ƁA���N�@�탁�[�J�[�̃^�j�^�ɂ��̑g���v�̃R���{���i❸���b��ɂȂ�܂������A���̃A�C�f�A�͂��Ƃ��ƃ^�j�^�̌����c�C�b�^�[�̃t�H�����[����̒�Ă����������ł����B���̌�A�A�j�������Ђ���^�j�^�ɐڐG�A�R���{���������Ă����܂����A��ƊԂ̓������c�C�b�^�[��Ŏ������ꂽ���Ƃ��ɂ߂č����I�ȏo�����ł����B

�u��t�E���^�v�͂��̖��̒ʂ�ŁA�o�ϓI�ȉ����s�ׂ̂��Ƃł��B�A�j���f��u���̐��E�̕Ћ��Ɂv���A����̃t�@���Ȃǂ��琧�쎑���Ƃ��Ė�3900���~���N���E�h�t�@���f�B���O�ŏW�߂��̂͋L���ɐV�����b�ł��B

�u�����E�w�K�v�s���́A�ŋ߂ł����Ɓu�ǂ��Y�v❹������ɓ�����܂��B�����H�i�̃J�b�v�ˁw�ǂq�x�ɃA�����W�������āA�M���I�ȃt�@�������l�C���[�����X�u���[������Y�v�̖����Č����鎎�݂ł��B�l�Ď҂��g��Y���h�����߂����Ƃ����v���ł܂Ƃ߂�����(�w���E����������u�ǂ��Y�v�̍����x)���o�ł���܂����B

���������u�����h���y�}�Q�z�̂悤�ɐ������Ă݂܂����B�܂��u���q�^�v�ł����A���Ă̓A�b�v���̃X�e�B�[�u�E�W���u�Y�A�ŋ߂ł̓_�C�\���̃W�F�[���Y�E�_�C�\��������W�F���h�ƌĂ�A�����̑��h���W�߂Ă��܂��B�o�c�g�b�v�ƌڋq���J���X�}�ƐM�҂̂悤�ȊW�ɂ���A���̊�Ƃ���������Ă����Ƃ����p�^�[���ł��B

�Q�ڂ��u�����^�v�B�q�̉��l�ς�C�t�X�e�[�W���ω����Ă��A��ɓ����ꏊ�ɂ��āA�ق��Ƃ����Ă�����Ђł��B�n�斧���^�̊�Ƃ�A���N�ɂ킽���ăf�U�C����ς��Ȃ��悤�ȃu�����h���C���[�W���Ă��������B

�R�ڂ́u���u�^�v�Ɩ��t���܂����B�ڋq�Ɠ����ڕW�ŕ��ނƂ����p���ŁA���q�l�̂��߂ɂ͋ƊE�̏펯�Ɠ����̂������Ȃ���Ƃł��B�w����������Ёx�ł̓}�U�[�n�E�X❺����肠���܂����B�u�r�㍑���琢�E�ɒʗp����u�����h������v�Ƃ������O���f���A�o���O���f�V���ŃG�R�o�b�O��̌��ł���X�^�f�B�[�c�A�[����Â���ȂǁA���炪�`������Ɍڋq���Q���ł���t���[���������Ă���_�������ł��B

�S�ڂ��u�����^�v�ŁA�w��Ȃ�ȃG�[���x���͂��߂Ƃ���N���t�g�r�[���̉Εt�����ƂȂ������b�z�[�u���[�C���O���T�^�ł��B�u�����v�i���傤�������j�Ƃ����C�x���g�Ńt�@���̑�\��������݂��܂Ƃ��ăX�e�[�W�ɏオ��ȂǁA�Ј��ƌڋq���u�ꏏ�ɗV�ԁv�u�ꏏ�Ɋy���ށv���͋C�����邱�Ƃł��m���Ă��܂��B

���݁A���������v������Ă��܂����A���b�z�[�u���[�C���O�ł͎Ј��̒�����u�d�����y�������v�Ƃ����C�������萶���A���ꂪ�O���ɓ`��邱�Ƃɂ���ăt�H�����[�𑝂₵�Ă����܂����B

�Ōオ�u�^���^�v�B�������Ńn���n�������邯��ǁA��������L�ׂ����Ȃ�Ώۂ�����������A��������邱�Ƃ�����܂��B�`�j�a�S�W�̂悤�Ȋ�Ƃł��ˁB�w�C�`���[�Y�����g�x�Œm�����ʌ������s�̃x���`���[�E�C�X�L�[❻�́A�����h���łR���ɍs��ꂽ�E�C�X�L�[�i�]��ŁA�Q�N�A���Ő��E�ō��܂���܂���Ȃǐ��E�����̕i��������Ђł����A�n�Ɠ����͋��̘A���ł����B��y�ɒm�Y�В��́u�����Y�̃E�C�X�L�[������v�Ƃ�������M�����t�@�����㉟������`�ŁA�������̊J�݂ւ������܂����B

�P�Ɂu�����v�Ƃ����Ă��F�X�ȃp�^�[��������A�ڋq�������G�ȋC���������ݍ����Ă��邩������܂��A�ǂ��������̉�ЂƋ߂������������A�������x���`�}�[�N�ɂ��Ă��������A���ДM���t�@���𑝂₵�Ă����Ăق����Ǝv���܂��B

�Г��A�C�h���̎���͂܂��Ɂu�����^�v�ŁA�Ј������q�l���ꏏ�Ɋy���߁A��̐��E�ςɌڋq���������ރR�~���j�P�[�V�����ł��ˁB

���������L���̓C���[�W�A�b�v��A���i��X���Ō������ɖ��̂�z�N������ȂǁA�ԐړI�Ȍ��ʂ��������炵�܂���B���݂̂悤�Ȋ�ƂƏ���҂����ڂȂ���Љ�ɂ����ẮA�u�L���������Ȃ��v�ƒQ���O�ɁA�u�L���Ƃ͉����v�Ƃ������Ƃ�˂��l�߂Ă����K�v������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���̓e���r�b�l��E�F�u�L���Ƃ������L���̌`���Ƃ������̂��L���Ȃ̂ł͂Ȃ��A�L�����ʂނ��̂��ׂĂ��L���ł���A�ƍl����ׂ��Ǝv���Ă��܂��B

�ڋq���u�����h���l���グ��s�����Ƃ��Ă���A���̍s���������u�L���v���Ƃ������Ƃ����Ăق����Ǝv���܂��B

���Z�ƊE�Ȃǂł悭�g����u�ڋq��Ձv�Ƃ������t������܂����A���́u�ڋq��Ձv�́u�ڋq���~�����v�����ŎZ�肷����̂ł͂Ȃ��ƍl���Ă��܂��B�ڋq�̎��m���A�ӗ~�A�z���́A�\���́A�e���́c�c�����̑��a�ƍl����ׂ��ł��B

�ڋq���u���i�w���ҁv�u���p�ҁv�Ƃ����I���ꂩ�������āA�u�u�����h���l�����߂Ă���鑽�l�ȍs�����Ƃ�l�����v�ƈʒu�Â��������ƂŁA��Ƃƌڋq�̃R�~���j�P�[�V�����̂�����͍��{�I�ɕς���Ă��܂��B

�ߔN�A���̃u�����h�̑�t�@���̖���Ƃ�~���[�W�V�����A�N���G�C�^�[������̃u�����h����\�����铮��❼���o�Ă��܂����B�t�@���͂��ꂼ�ꎩ���̎����Ă���\�͂��含���g���ĉ������܂��B��Ƒ����炷��A���������\���͂�ӗ~�Ƃ����M�͂������Ă���t�@���Ƀc�b�R�~�����Ă��炢�A�ǂ�ǂ�u�L���v���Ă�����āA�u�����h�����ɂȂ�����ǂ��ł��傤���B

�^�j�^��L���O�W���̂�邢�c�C�[�g�ɂ͂ǂ�ǂ�c�b�R�~������܂���ˁB�t�@���̃|�e���V�������ő�����p���邽�߂ɂ��A��Ƃɂ́u�����ă{�P��v�Ƃ��������ł��ˁB

���Ђ̃u�����h���O�ƎГ����x����肭�����N�����邱�Ƃ��u�����u�����f�B���O�v�ł��B

�d�b�T�C�g���Ƃ��s�Ȃ��Ă���x���`���[��Ƃ̃N���[�Y�ɂ̓��j�[�N�ȕ�������������܂��B�u���[�����x�v�Ƃ����w�h���S���N�G�X�g�x�̎������������Ǝv���邱�̐��x�́A�Α��ۂV�N���}�����Ј��ɑ��A�T���Ԃ̋x�ɂƗ��s���15���~���x������܂��B�u���[���v�̎����̂悤�ɏu�Ԉړ����A���ԂƂ��������R�Ɏg���Ă��������Ƃ������̂ł��B���z�͂����߂��Ђ��Ƃ������Ƃ��Q�[���̎������g���ĕ\�����A�w�����͂��ߎႢ����������t���Ă��܂��B

���Ђ̃u�����h���O�Ɋ�Â��Đl���E���C���s�����߂ɂ��A�l������ƍL��Ƃ̖Ȗ��ȘA�g���������Ȃ��̂͂����܂ł�����܂���B

�u�����h�R�~���j�e�B�͑��푽�l�ň�T�ɂ͘_�����܂��A���̂R�_���d�v�ł��B

�@�}�[�P�e�B���O���ʂ������ӎ����Ȃ��A�Q���҂Ɏ��ȕ\���̋@���^����B�R�~���j�e�B�}�l�[�W���[�̎Г��ɂ�����n�ʊm�ہB

�����ł́A�@�ɂ��či���Ă��b���܂��B�u�����h�R�~���j�e�B�͊�Ƃ̂��̂ł͂Ȃ��A�R�~���j�e�B���`������t�@���������A�����̂�������A�C�f���e�B�e�B�̂��߂ɉ�����\�������ł��B����グ�������ȂǁA�}�[�P�e�B���O���ʂ����𐬌��̎w�W�ɂ��Ă��܂��ƁA�Q���҂������炻���ۂ�������܂��B

�ł͉����w�W�ɂ����炢���̂��Ƃ����ƁA�R�قǂ���܂��B�܂��A�ڋq���m���s�������̂₫��������^���Ă��邩�ǂ����B���ɁA���[�U�[�Ԃŏ��i�̎g��������������Ă݂���A�V�����g�����������肷��ȂǁA���p�������n���E���L������ł��邩�B�Ō�ɁA���[�U�[���璼�ڗ�܂��̐��Ȃǂ����炤���Ƃɂ���ĎЈ��̃��`�x�[�V�������������ɂȂ����Ă��邩�A�ł��B���̂R�_����ɂ��Ȃ���^�c���Ă����Ƃ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����Ƃ��R�~���j�e�B�Ƃ́A����u�ϓ]���鐶���́v�ł��B�����̖ژ_�����痣��A����ɈႤ�����ɔ��W���Ă���ނȂ����i�̂��̂ł��B���蕔���ɊǗ��������t����̂ł͂Ȃ��A�S�ГI�Ɏx����Ƃ����p���ŗՂ߂A�o�c���Y�Ƃ��Ĉ���Ă������̂ƌo�c�҂͔F�����ׂ��ł��B

����ł����A���Ђ́u�Љ�ۑ�h���C���i�̈�j�v���`���A���M���Ă������Ƃ��Ǝv���܂��B

����́A��Ɨ��O�Ǝ��Ɨ̈�̊ԂɈʒu����R�[�|���[�g�A�C�f���e�B�e�B(�b�h)�ŁA�ǂ�Ȑl�����ɍ����Ă���̂��A����ɑ��Ď��Ђ͂ǂ̂悤�Ɏ��g��ł����̂��Ƃ����錾�ƂȂ�܂��B

�n���A�ߑa�A�k�ЁA���g���Ƃ������傫�ȃe�[�}������܂��B�G�C�W���O�A���R�k�A�l��s���ȂǁA�r�W�l�X�ɒ�������悤�ȎЉ�ۑ������ł��傤�B���Ƃ̏ꍇ�A����͎Љ�v����[�łƂ������@�Ŏ��g�߂܂����A������Ƃł͎��Ƃ̈�Ƃ��ē��X�ƓW�J���ׂ��ł��傤�B

�����Ă�������m���邱�ƂŃ��s���e�[�V�������W�߂�̂ł͂Ȃ��A���̎��g�݂Ɍڋq���Q���ł���t���[�������̂ł��B���i�E�T�[�r�X�̍w���Ƃ������x���ł͖O������Ȃ��ڋq���A�����Ƌ����֗^�ɂ���Ă��������ۑ�Ɏ��g��ł��炦��d�g�݂Â��肪�A�����̃}�[�P�e�B���O�̈�̂�����ł��B

�u�����ҁv�̎������I�Ȗʂ𗝉����A�\���I�ȃt�@���𖡕��ɂ���悤�Ȍo�c�ւ̓]�������A���߂��Ă���̂ł��B

�u�ڋq����l���v�̕����g�ݗ��Ĕ��M��

�u�ڋq����l���v�̕����g�ݗ��Ĕ��M��

�u�ڋq�̃t�@�����v�͍L���̍��x�ȃ~�b�V�����ł�����B�ŋ߂ł͍L��A�o�q�S���҂���u�X�g�[���[�����p�����R�~���j�P�[�V�������A��̗�����[�߁A�����������₷���v�Ƃ������t���p�ɂɕ������悤�ɂȂ����B�w����ł킩�镨��}�[�P�e�B���O�x�Ƃ�������������R�쎁�ɁA����I��@���ǂ��L���Ɋ��������炢���̂������B

�u����v�Ƃ����ƁA�Ƃ����������������܂����A�u�J���G�s�\�[�h�̔��@��Y�҂̐���`����v���Ƃ����ꂾ�Ɗ��Ⴂ����Ă���߂�����܂��B�������͂���Ō��ʂ������ł͂���܂����A��Ȃ̂́u�ڋq����l���v�ƂȂ镨����C���[�W�ł��邩�A�Ƃ������Ƃł��B

��Ƃ�В�����l���Ȃ̂ł͂���܂���B�T�^�I�Ȍڋq�����P�l�ݒ肵�āA���̐l����l���ƂȂ镨����u�z������@�������������v�Ƃ����������őn�삵�Ă݂悤�A�Ƃ����̂��A���̎咣���镨��}�[�P�e�B���O���\�b�h�ł��B���̗���̒��ŁA���i�E�u�����h�͎�l�����x������A����������A�ϐg�������肷��d�v�ȃA�C�e���ƂȂ�܂��B

���̕����g�ݗ��Ă邱�Ƃ����A�������肵���L��R�~���j�P�[�V�����ݏo����b�H�����Ǝv���Ă��܂��B��ϖʔ������̑̑��ɂȂ�܂��̂ŁA���Ў��g��ł݂���Ƃ悢�ł��傤�B

�w����������Ёx�ł��G��܂������A�����u�����A�t�H�[�_���X�v�ƌĂԍL��e�N�j�b�N���Љ�܂��傤�B����́u�������₷������v�v�f�����Ƃ������Ƃł��B�T�C�g��C�x���g�ȂǁA�t�@�����������₷���d�|��������Ƃ������Ƃł��悢�ł��傤�B

�܂��A�������Əꍇ�ɂ��܂����A����䂪��������A�s���S�ȕ����c�b�R�~�����Ă��炦��P�[�X������܂��B

�R�~���j�P�[�V�����̎�̂͊�Ƃł͂���܂���B