ケーススタディー: キヤノン様 (2017年5月号掲載)

※文章や画像の転載・転用はご遠慮ください。

キヤノン

キヤノン

CSR推進部 部長

木村純子氏

「複製品活用して日本文化発信を」

元々は、綴プロジェクトのパートナーである京都文化協会が行っていた活動でした。京都文化協会は、国宝や重要文化財などをデジタル撮影して複製品を制作するといったデジタルアーカイブ事業を手掛けており、技術相談を受けたのがきっかけです。

また、アメリカ滞在が長く現地美術館で日本の貴重な文化財をたびたび目にした会長の御手洗(冨士夫氏)は、「大切に扱われているが、中には門外不出といったものもある。何とか私たちの技術で再現させて“里帰り”させたい」という思いを強く持っていました。社内のこうした思いも綴プロジェクトを進める原動力になりました。

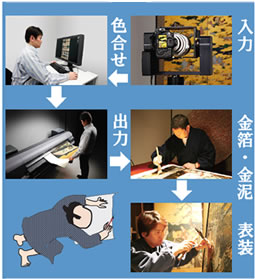

キヤノンの技術を活かすため、入力から出力に至るまですべて一貫して手掛けています。

撮影は、高精細データを取るために分割撮影を行っています。取得した画像データは、パソコン上で1つのデジタルデータに合成され、独自開発したカラーマッチングシステムを用い忠実に色味を再現した後、特別な和紙に大判インクジェットプリンターで出力します。

これに金箔や表装などの京都の伝統工芸の技を加えて、オリジナルに限りなく近い複製品を完成させます。

誤解があるといけないのですが、綴プロジェクトは文化財が作られた当初を再現するというのではなく、現在の状態をそのまま残すというのがコンセプトとなっています。

例えば江戸時代なら、江戸時代から古びてきた様子や経年変化を経た今を切り取って未来へ継承しましょうということです。その経年変化の再現に用いられるのが「古色」の技法です。

金箔絵は金箔の上に膠(にかわ)を貼って岩絵の具を塗っていく方法もありますが、綴プロジェクトの工程は逆で、出力されたプリントに伝統工芸士の方が金箔を貼っていきます。その際に「古色再現」という技法を用いて金箔・金泥を施し、経年変化を表現しています。それで終わりではなく、最後に表具師がオリジナルを忠実に倣って仕上げていきます。

様々なケースがありますが、かつて輝きを放った場所で、オリジナルの形で鑑賞できるようになった事例を挙げると、建仁寺方丈の襖絵と臨済宗妙心寺派天球院の障壁画があります。

建仁寺にあった海北友松筆の襖絵は、1934年の室戸台風で建仁寺が被害を受けて以来、掛け軸となって京都国立博物館に寄託されていました。その作品を複製品として当時の状態を再現し、方丈へ元の襖の姿で戻しました。

天球院の場合は建物自体が重要文化財に指定されている非公開寺院で、狩野山楽・山雪筆の障壁画が伝わっています。綴プロジェクトで、全56面の金碧画を複製品に置き換え、天球院に寄贈しました。これによりオリジナル文化財をより良い保存環境の京都国立博物館に寄託できました。

また、現在は米国の美術館に所蔵されている「四季耕作図襖」(伝 狩野山楽筆)は元々、大覚寺正寝殿竹の間に飾られていたことが判明しました。そこで綴プロジェクトで複製品を制作し、大覚寺へ寄贈することで“里帰り”が実現しました。

私自身、とりわけこれまで日本の文化財に関心を寄せてきたわけではありませんが、綴プロジェクトを通じて間近で接してみると、日本文化の独自性を感じずにはいられません。先人たちは海を渡ってきたものをそのまま定着させるのではなくて、そのつど日本独自の文化に作り変えてきたのではないかと、そう感じています。

文化財は今の若者が見ても斬新なデザインであったり、色合いであったり共感する作品も多いのではないでしょうか。オリジナルだとなかなか見る機会がありませんが、複製品にすることによって、多くの人の目に触れる機会を増やしたいという思いで綴プロジェクトを進めています。

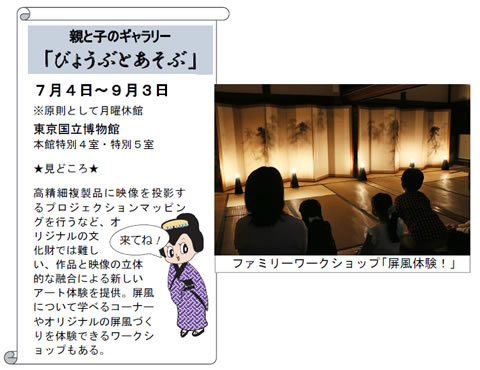

東京国立博物館と共同で博物館内の応挙館において毎年、綴プロジェクトで制作した国宝の「松林図屏風」(長谷川等伯筆)の複製品を使ってファミリーワークショップ「屏風体験!」を開いています。

日本家屋の応挙館の雨戸を閉めた暗い室内で、ろうそくを模した電球を灯し、幽玄な松林の絵を「炎」の揺らぎの中で見せ、屏風の意味や当時の人がどう見ていたのかを想像してもらいます。そして一転、雨戸を開けて陽が入ってくる状態ではどう見えるのか、子どもたちの豊かな感性に訴えます。

学芸員の方にも入っていただき、屏風が風除けや間仕切りなど実用品として使われてきたということにも思いを馳せ、想像力をかき立てるプログラムになっています。

「屏風体験!」が毎年、大変好評だということで東博からお声掛けいただき、今年は博物館で7月4日から9月3日まで、東博に寄贈した「松林図屏風」と東京都美術館に寄贈した「群鶴図屏風」(尾形光琳筆)を使った大掛かりなファミリー向けの展示会を開催します。

両作品とも綴プロジェクトで複製品を制作し寄贈したものですが、この複製品に弊社のデジタル技術を駆使した映像を投影しプロジェクションマッピングを行うなど、屏風の世界観を体感できるような内容となっています。一人でも多くの方に体験していただきたいと思っています。

東京都教育委員会では年間35時間を目安に、2016年秋から「オリンピック・パラリンピック教育」を本格的にスタートしました。オリ・パラ教育はボランティアマインドの育成、障がい者への理解促進、日本人としての自覚と誇り、豊かな国際感覚の醸成などを目標にしています。

その中でも「日本人としての自覚と誇り」については、自分自身や自分の住んでいる国を理解してはじめて生まれるものであると思います。その上で、海外にも自分たちの国について発信していくことが可能となるのではないでしょうか。

子どもたちの学習教材として、また、インバウンド政策の中で外国人観光客を集めるコンテンツとして、文化財の複製品をどのように活用し対外的に発信していくのか、綴プロジェクトが果たすべき役割は大きいと思っています。

綴プロジェクトはまだまだ浸透しているとは言えません。「文藝春秋」の記事体広告で作品紹介をしているほか、複製品の寄贈式などでメディアに取りあげていただき、少しずつ綴プロジェクトが知られてきたと手応えを感じ始めているところです。

夏休みに開催する「びょうぶとあそぶ」はこれまでにない試みでもあるので、これを機に作品自体の素晴らしさと、複製品を使ったらこんな学習もできるといった活用の広がりを、一人でも多くの方に知っていただきたいと思っています。感性の豊かな子どものうちから、日本文化に触れ学習意欲を起こさせる、そんな取り組みにしていければいいですね。

前にも述べましたが、複製品をどれだけ活用していただけるかを意識して活動していくことが今後のテーマとなっていくのではないかと思っています。複製品とはいえ、されど複製品なのです。だからこそオリジナル1点につき、複製品は1つしか作りませんし、複製品といっても寄贈先ではオリジナルと変わらず大切にしていただいています。

オリジナルはガラスケース越しに行列の中で鑑賞する場合も多いですが、複製品は本当に近くで見ることができるのです。これからも日本文化の理解をさらに深めるような取り組みをサポートしていきたいと考えています。

CSR推進部 桑原幸靖氏

CSR推進部 桑原幸靖氏

工夫している点は2点あります。1つ目は機材をコンパクトにし、文化財の移動を最小限に抑えている点です。現場では大型スキャナーではなく、デジタル一眼レフカメラを使用しています。専用の旋回台にカメラを載せ多分割撮影を行っているので、お寺などの狭い場所でもデータを取得できます。

もう一つは、現場ですぐ色合わせをするということです。1ピクセル単位で合わせるという高精度なカラーマッチングシステムを使い画像処理した上で、コンパクトなプリンターからその場で出力し色合わせを行っています。文化財の負荷軽減はもちろん、作業時間の短縮にもつながっています。

――「びょうぶとあそぶ」には大人気の「松林図屏風」も登場します。

展示会の目玉である「松林図屏風」はモデルになった場所をめぐって様々な議論があります。その一つに等伯の生まれ故郷である能登の松原という説があります。今回のプロジェクションマッピングに活かそうと、東博の学芸員の方と能登の松林を撮影してきました。

朝靄の立ち込める空間に、うっすらと浮かび上がり消えていく松林。現地では絵とよく似た風景が広がっています。等伯は朝靄を描きたくて松林を描いたのではないかといった想像も膨らみました。「びょうぶとあそぶ」では、子どもたちにデジタル技術を活用した表現で刺激を与え、作品に入り込めるような新しい屏風体験を届けたいと考えています。